Благоверная княгиня Иулиания Вяземская

(†1406/07, Торжок, ныне Тверской обл.), мц. (пам. 2/15 июня, 21 дек./3 янв., в 1-е воскресенье после 29 июня - в Соборе Тверских святых, в воскресенье перед 28 июля - в Соборе Смоленских вятых), Вяземская, Новоторжская, супруга вяземского св. кн. Симеона .

О гибели вяземских князя и княгини рассказывается также в лит. повести, известной в 3 редакциях (изд.: Скрипиль. 1940. С. 170-175). По мнению М. О. Скрипиля, старшая редакция, читающаяся в «Книге степенной царского родословия»,- «О великом князе Юрье Светославиче Смоленском, и о князе Симеоне Мстиславиче Вяземском, и о княгине его Ульяни, иже мученически скончашеся» (далее - «Сказание о Юрии Святославиче») - была написана между 1530 и 1533 гг. для Степенной книги. В центре повествования - судьба кн. Георгия Святославича. «Сказание о Юрии Святославиче» состоит из 4 частей: родословная князя и изложения обстоятельств взятия Смоленска Литовским вел. кн. Витовтом в 1404 г., описание гибели кн. Симеона и И. в Торжке, рассказ о последующих скитаниях кн. Георгия, о его раскаянии и смерти, сообщение о возвращении Смоленска в Русское гос-во в 1514 г. В основе 1-3-й частей «Сказания о Юрии Святославиче» лежат летописные статьи под 1401, 1404 и 1406 гг., 4-я ч. написана как летописная статья с элементами агиографии. «Сказание о Юрии Святославиче» известно не только в составе Степенной книги, но и в отдельных списках XVII-XVIII вв.

В «Сказании о Юрии Святославиче» образ кн. Георгия и связанные с ним события представлены иначе, нежели в летописях. В летописях смоленский князь осуждается за убийство кн. Симеона и его добродетельной супруги, Георгию Святославичу приписываются сговор с Витовтом и сдача Литовскому вел. князю Смоленска. В созданном для Степенной книги «Сказании о Юрии Святославиче» поступки кн. Георгия, близкого родственника Московских вел. князей (брат Василия Димитриевича звенигородско-галицкий кн. Георгий (Юрий) был женат на дочери Юрия Святославича Анастасии), получили иную трактовку: Смоленск был взят литовцами вследствии хитрости Витовта; бывший смоленский князь, скорбя об убийстве кн. Симеона и Иулиании, конец жизни провел в покаянии и богоугодных делах.

Биография

О происхождении Иулиании ничего не известно. В XIX в. была создана легенда о том, что Иулиания родилась в Торжке, была дочерью боярина Максима Даниловича Гостомыслова, убитого новоторжцами из-за его преданности вел. кн. Василию I. Из летописей известно о расправе жителей Торжка над сторонником Московского вел. князя новоторжцем Максимом на Пасху в 1393 г.: «Убиша новоторжьци доброхота великого князя новоторжьца Максима на Велик день» (ПСРЛ. Т. 6. С. 123). Убитый Максим назван боярином только в поздней Никоновской летописи (ПСРЛ. Т. 11. С. 154). Фактов, подтверждающих то, что он имел отца по имени Даниил, нет, но в отцы ему могли приписать, в частности, Данилу Кузмина, упоминающегося в летописях под 6866 (1358) г. Впервые имена и фамилия вымышленных родителей Иулиании - боярина Максима Даниловича и Марии Никитишны появились в работе прот. В. Ф. Владиславлева, фамилия (в XV в. фамилий не было), очевидно, образована автором от имени 1-го новгородского посадника Гостомысла. «Новоторжская» биография княгини закрепилась в церковных изданиях XIX - нач. XX в.

Смерть кн.Юрия

Смерть кн.Юрия

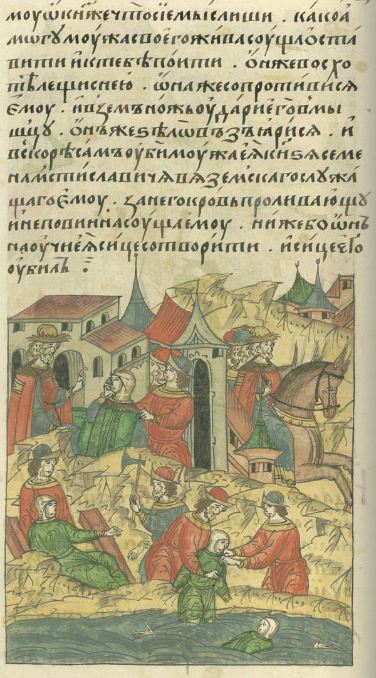

В Торжке между князьями произошел конфликт. Георгий Святославич насильно привел к себе И., «хотя с нею жити». Сопротивлявшаяся княгиня ударила Георгия ножом, князь остался жив. В ответ бывш. смоленский князь убил кн. Симеона, а его супруге «повеле осещи руки и ноги и в реку воврещи». Так описана гибель кн. Симеона и И. в «Сказании о Юрии Святославиче», в агиографических переработках повести и в ряде летописей. В Сокращенном летописном своде 1493 г. (ПСРЛ. Т. 27. С. 264-265), в Холмогорской (ПСРЛ. Т. 33. С. 94) и Устюжской летописях (ПСРЛ. Т. 37. С. 39 и 82) сообщается, что кн. Георгий сам убил обоих супругов; такая версия события была изложена Карамзиным. После преступления кн. Георгий, «не могии трьпети срама, и горкаго безверемянья, и безчестия, и студа» (ПСРЛ. Т. 6. С. 134), бежал в Орду, надеясь на покровительство хана Шадибека. Шадибек был свергнут 20 июля 1407 г., и Георгий отправился обратно на Русь. Он остановился в Веневе во имя свт. Николая Чудотворца монастыре на юж. окраине Рязанского княжества..|1|.

В ту же осень месяца сентября в 4 день преставился великий князь Юрий Святославич Смоленский, внук Иванов, правнук Александров, праправнук Глебов, препраправнук Ростислава, (потомок) пращура Мстислава, прапращура Давида, препрапращура Ростислава, Мстислава, Владимира Мономаха, на Воздвижение Честного Креста|2|.

Весной 1406 года тело блаженной княгини увидели плывущим против течения. Некий расслабленный услышал Голос свыше, повелевавший похоронить тело святой Иулиании у южных врат собора в Торжке. Гроб с телом впоследствии поставлен в Спасо-Преображенском соборе, где многие получали от него исцеления.

В апреле 1815 года при разборке старого собора обнаружен был каменный гроб св. мученицы Иулиании. Гроб этот был освидетельствован архимандритом Никанором, соборным Новоторжским протоиереем, двумя священниками и городничим при самом малом стечении народа. Впоследствии для гроба был сделан при той же южной стене храма каменный склеп, в который он и был переставлен. В этом склепе гроб с мощами княгини Иулиании находился до 1819 года. Высокопреосвященный Филарет (Дроздов), бывший тогда архиепископом Тверским, благословил сделать из собора ход в этот склеп и устроить там часовню. При этом сам каменный гроб был обложен досчатым окладом, утвержденным в четырех деревянных столбах, на которых крепилась досчатая сень, а поверх гробницы во всю длину была возложена икона св. благоверной княгини Иулиании для прикладывания молящимся. Для многих верующих появилась возможность помолиться у гроба св. мученицы и приложиться к ее святой иконе. Между тем чудесные исцеления по молитвам святой княгини Иулиании продолжались и все больше и больше народа собиралось к её мощам.

Храм Архангела Михаила в ТоржкеВ 1874 г. соборный протоиерей и церковный староста просили преосвященного Филофея на накопленные средства старосты обложить гробницу новым металлическим вызолоченным окладом. Владыка благословил, и 27-ого ноября этого же года новая гробница и сень были готовы. С этого времени гроб находился в металлической позлащенной раке и покоился на четырех резных вызолоченных колоннах, украшенных балдахином. На всех четырех сторонах раки в крупных литых литерах находились следующие надписи: с лицевой стороны - «дивен Бог во святых своих», с правой боковой - «аще страждете правды ради, блаженни есте», с левой боковой — «телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть», с западной стороны - «блаженны чистии сердцем». На этой же стороне раки по златописному фону выбита следующая надпись: «Святая благоверная княгиня Иулиания, супруга князя Вяземского Симеона Мстиславича, за целомудрие пострада с супругом своим в лето 1406 г. Год же, в коем ея честные мощи обретены, в лето 1815 апреля 1-го дня и поставиша зде празднование ея июня 2-го дня». Сверху гроба и самой раки во всю длину было живописное изображение св. княгини Иулиании в сребро-позлащенной ризе, где постоянно горели неугасимые лампады.

Храм Архангела Михаила в ТоржкеВ 1874 г. соборный протоиерей и церковный староста просили преосвященного Филофея на накопленные средства старосты обложить гробницу новым металлическим вызолоченным окладом. Владыка благословил, и 27-ого ноября этого же года новая гробница и сень были готовы. С этого времени гроб находился в металлической позлащенной раке и покоился на четырех резных вызолоченных колоннах, украшенных балдахином. На всех четырех сторонах раки в крупных литых литерах находились следующие надписи: с лицевой стороны - «дивен Бог во святых своих», с правой боковой - «аще страждете правды ради, блаженни есте», с левой боковой — «телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть», с западной стороны - «блаженны чистии сердцем». На этой же стороне раки по златописному фону выбита следующая надпись: «Святая благоверная княгиня Иулиания, супруга князя Вяземского Симеона Мстиславича, за целомудрие пострада с супругом своим в лето 1406 г. Год же, в коем ея честные мощи обретены, в лето 1815 апреля 1-го дня и поставиша зде празднование ея июня 2-го дня». Сверху гроба и самой раки во всю длину было живописное изображение св. княгини Иулиании в сребро-позлащенной ризе, где постоянно горели неугасимые лампады.

В 1918 г. собор закрыли. До 1930 г. мощи покоились в храме Архангела Михаила в г. Торжке. С тех пор судьба их неизвестна |3|.

Источники

2. Лицевой летописный свод XVl I века Русская летописная история. Книга 12. 1403 – 1424 гг. –М.: ООО «ФИРМА «АКТЕОН», 2014 -490 с.

3. Акафист святой благоверной княгини мученицы Иулиании Вяземской и Новоторжской. - М.: ООО "Веста", 2006 -36 с.

ПЕСНЯ ПРО КНЯГИНЮ УЛЬЯНУ АНДРЕЕВНУ ВЯЗЕМСКУЮ 1857 Что летит буйный ветер по берегу, |

Мей Лев Александрович - известный поэт. Родился 13 февраля 1822 г. в Москве; сын обрусевшего немца-офицера, раненного под Бородином и рано умершего; мать поэта была русская. Семья жила в большой нужде. Учился Мей в Московском дворянском институте, откуда был переведен в Царскосельский лицей. Окончив в 1841 г. курс, Мей поступил в канцелярию Московского генерал-губернатора и прослужил в ней 10 лет, не сделав карьеры. Примкнув в конце 40-х годов к "молодой редакции" Погодинского "Московитянина", он стал деятельным сотрудником журнала и заведывал в нем русским и иностранным литературным отделом. В начале 50-х годов Мей получил место инспектора 2-й московской гимназии, но интриги сослуживцев, невзлюбивших кроткого поэта за привязанность к нему учеников, вскоре заставили его бросить педагогическую деятельность и перебраться в Петербург. Здесь он только числился в археографической комиссии и отдался исключительно литературной деятельности, принимая участие в "Библиотеке для Чтения", "Отечественных Записках", "Сыне Отечества", "Русском Слове" начальных лет, "Русском Мире", "Светоче" и др. Крайне безалаберный и детски нерасчетливый, Мей жил беспорядочной жизнью литературной "богемы". Еще из лицея, а больше всего из дружеских собраний "молодой редакции" "Московитянина" он вынес болезненное пристрастие к вину. В Петербурге он в конце 50-х годов вступил в кружок, группировавшийся около графа Г.А. Кушелева-Безбородка . На одном из собраний у графа Кушелева, на котором было много аристократических знакомых хозяина, Мея просили сказать какой-нибудь экспромт. Прямодушный поэт горько над собой посмеялся четверостишием: "Графы и графини, счастье вам во всем, мне же лишь в графине, и притом в большом". Большие графины расшатывали здоровье Мея и порой доводили его до совершенной нищеты. Он сидел в лютые морозы в не топленной квартире и, чтобы согреться, раз разрубил на дрова дорогой шкап жены. Беспорядочная жизнь надорвала его крепкий организм; он умер 16 мая 1862 г. Мей принадлежит, по определению Аполлона Григорьева , к "литературным явлениям, пропущенным критикой". И при жизни, и после смерти, им мало интересовались и критика, и публика, несмотря на старания некоторых приятелей (А.П. Милюков в "Светоче" 1860 г., № 5, Аполлон Григорьев, Вл. Р. Зотов , в первом томе Мартыновского издания сочинений Мея) возвести его в первоклассные поэты. Это равнодушие понятно и законно. Мей - выдающийся виртуоз стиха, и только. У него нет внутреннего содержания; он ничем не волнуется и потому других волновать не может. У него нет ни глубины настроения, ни способности отзываться на непосредственные впечатления жизни. Весь его чисто внешний талант сосредоточился на способности подражать и проникаться чужими чувствами. Вот почему он и в своей замечательной переводческой деятельности не имел любимцев и с одинаковой виртуозностью переводил Шиллера и Гейне, "Слово о полку Игореве" и Анакреонта, Мицкевича и Беранже. Даже в чисто количественном отношении поэтическое творчество Мея очень бедно. Если не считать немногочисленных школьных и альбомных стихотворений, извлеченных после смерти из его бумаг, а брать только то, что он сам отдавал в печать, то наберется не более десятков двух оригинальных стихотворений. Все остальное - переложения и переводы. А между тем писать Мей стал рано и в 18 лет уже поместил в "Маяке" отрывок из поэмы "Гванагани". Почти все оригинальные стихотворения Мея написаны в "народном" стиле. Это - та археологически-колоритная имитация, которая и в старом, и в молодом "Московитянине" считалась квинтэссенцией народности. Мей брал из народной жизни только нарядное и эффектное, щеголяя крайне вычурными неологизмами ("Из белых из рук выпадчивый, со белой груди уклончивый" и т. п.) - но в этом условном жанре достигал, в деталях, большого совершенства. Переимчивый только на подробности, он не выдерживал своих стихотворений в целом. Так, прекрасно начатый "Хозяин", изображающий томление молодой жены со старым мужем, испорчен концом, где домовой превращается в проповедника супружеской верности. В неподдельной народной песне старый муж, взявший себе молодую жену, сочувствием не пользуется. Лучшие из оригинальных стихотворений Мея в народном стиле: "Русалка", "По грибы", "Как у всех-то людей светлый праздничек". К стихотворениям этого рода примыкают переложения: "Отчего перевелись витязи на святой Руси", "Песня про боярина Евпатия Коловрата", "Песня про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую", "Александр Невский", "Волхв" и перевод "Слова о полку Игореве". Общий недостаток их - растянутость и отсутствие простоты. Из стихотворений Мея с нерусскими сюжетами заслуживают внимания: "Отойди от меня, сатана" - ряд картин, которые искушающий диавол развертывает перед Иисусом Христом: знойная Палестина, Египет, Персия, Индия, угрюмо-мощный Север, полная неги Эллада, императорский Рим в эпоху Тиверия, Капри. Это - лучшая часть поэтического наследия Мея. Тут он был вполне в своей сфере, рисуя отдельные подробности, не священные единством настроения, не нуждающиеся в объединяющей мысли. В ряду поэтов-переводчиков Мей бесспорно занимает первостепенное место. Особенно хорошо передана "Песня песней". Мей - драматург, имеет те же достоинства и недостатки, как и Мей - поэт; превосходный, при всей своей искусственной архаичности и щеголеватости, язык, прекрасные подробности и никакого ансамбля. Все три исторические драмы Мея: "Царская Невеста" (1849), "Сервилия" (1854) и "Псковитянка" (1860) кончаются крайне неестественно и не дают ни одного цельного типа. Движения в них мало, и оно еще задерживается длиннейшими и совершенно лишними монологами, в которых действующие лица обмениваются взглядами, рассказами о событиях, не имеющих непосредственного отношения к сюжету пьесы и т. д. Больше всего вредит драмам Мея предвзятость, с которой он приступал к делу. Так, в наиболее слабой из драм его - "Сервилии", рисующей Рим при Нероне, он задался целью показать победу христианства над римским обществом и сделать это с нарушением всякого правдоподобия. Превращение главной героини в течение нескольких дней из девушки, выросшей в строго-римских традициях, и притом в высоконравственной семье, в пламенную христианку, да еще в монахиню (неверно и исторически: монашество появляется во II - III в.), решительно ничем не мотивировано и является полной неожиданностью как для ее жениха, так и для читателя. Те же белые нитки предвзятой мысли лишают жизненности "Царскую невесту" и "Псковитянку". Верный адент Погодинских воззрений на русскую историю, Мей рисовал себе все древнерусское в одних только величавых очертаниях. Если попадаются у него злодеи, то действующие исключительно под влиянием ревности. Идеализирование простирается даже на Малюту Скуратова . В особенности, испорчен тенденциозным преклонением перед всем древнерусским Иоанн Грозный . Но Мей, это - сентиментальный любовник и государь, весь посвятивший себя благу народа. В общем, тем не менее, обе драмы Мея занимают видное место в русской исторической драме. К числу лучших мест лучшей из драм Мея, "Псковитянки", принадлежит сцена псковского веча. Не лишен условной красоты и рассказ матери "псковитянки" о том, как она встретилась и сошлась с Иоанном Этот рассказ стал излюбленным дебютным монологом наших трагических актрис. "Полное собрание сочинений" Мея издано в 1887 г. Мартыновым, с большой вступительной статьей Вл. Зотова и библиографией сочинений Мея, составленной Н.В. Быковым. Сюда вошли и беллетристические опыты Мея, литературного интереса не представляющие. Из них можно выделить только "Батю" - характерный рассказ о том, как крепостной свою овдовевшую и обнищавшую барыню не только прокормил, но и на салазках перевез из Петербурга в Костромскую губернию, и как потом эта барыня, по собственному, впрочем, предложению "Бати", продала его за 100 руб. В 1911 г. сочинения Мея даны в качестве приложения к "Ниве". - Ср. Протопопов "Забытый поэт" (в "Северном Вестнике", 1888 г, № 1); С. Максимов , в "Русском Мысли" (1887, № 7); Як. Полонский , в "Русском Вестнике" (1896, № 9); Б. Садовский, в "Русской Мысли" (1908, № 7); Полянская, в "Русской Старине" (1911); Венгеров "Источники". С. Венгеров.

|