В состав прихода села Оленькова, кроме названного села, входили деревни: Сосновка, Чусово, Ильинка и Афанасьево. Население прихода состояло из 626 д. крестьян муж. и 610 жен. пола. Первоначальная организация прихода села Оленькова, равно происхождение его названия исторически неизвестны, хотя село Оленьково, под именем Олелкова с церковью Николая Чудотворца, упоминается в писцовых книгах ХVI-го века.

В состав прихода села Оленькова, кроме названного села, входили деревни: Сосновка, Чусово, Ильинка и Афанасьево. Население прихода состояло из 626 д. крестьян муж. и 610 жен. пола. Первоначальная организация прихода села Оленькова, равно происхождение его названия исторически неизвестны, хотя село Оленьково, под именем Олелкова с церковью Николая Чудотворца, упоминается в писцовых книгах ХVI-го века.

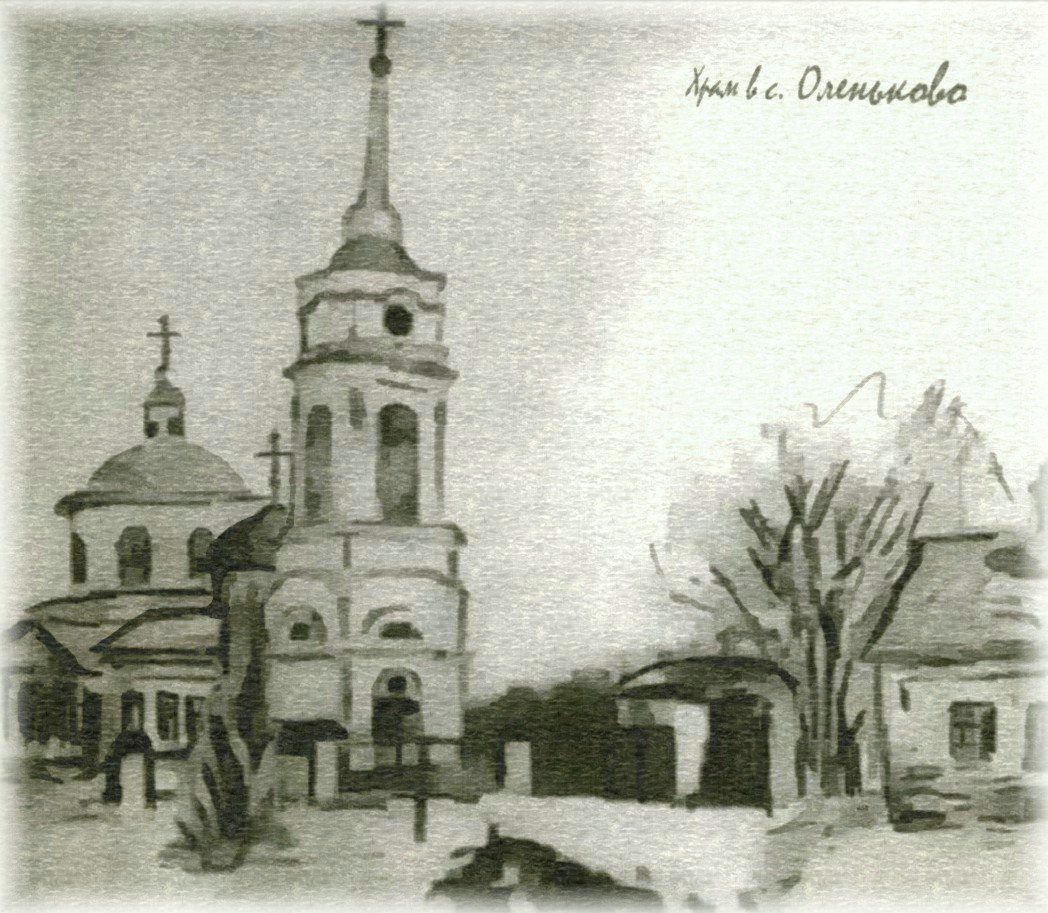

Ныне в селе Оленькове каменный храм во имя Славного Воскресения (праздн. 13 сентяб.) с двумя приделами: правым во имя св. Прокопия и левым во имя св. Николая Чудотворца, устроенными в одно время с главным престолом|1|.

Таким храм был до середины XX века

Таким храм был до середины XX века

Храм Воскресения Христова был построен до 1713 года, имением Оленьково тогда владел Щепотев Иван Андреевич – доверенное лицо Петра I, исполнял при императоре обязанности стряпчего, затем стольника.

Из записи подрядной 1713 г., января 19 иконописца Оружейной палаты Василия Никитина, данной стольнику Ивану Андрееву сыну Щепотеву, с обязательством вызолотить иконостас и написать «иконное письмо» в церкви Воскресения Христова села Аленково, [Оленьково] Каширского уезда, мы узнаем, что в 1713 г. Никитин подряжался у стольника И. А.

Щепотева в новопостроенной каменной церкви Воскресения Христова в селе Аленково Каширского уезда вызолотить иконостас и написать «иконное письмо... з греческаго переводу». О том, что мастер выполнял работы непосредственно во владении заказчика, свидетельствует то обстоятельство, что, взяв при заключении контракта половину продуктового запаса — оплату, которую, наряду с денежной, предусматривал договор, — вторую половину он собирался получить в дальнейшем «как на Москве буду».

Запас, как и деньги, мог быть выдан частично вперед. Половину из причитавшихся ему по договору продуктов взял в задаток тот же иконописец В. Никитин по подряду на работы в селе Аленково, другую же половину он предполагал «взять как на Москве буду»; в тех договорах, по которым мастера брались одновременно вызолотить иконостас и произвести иконописные работы, сведения относительно ассортимента припаса (всего упомянут в пяти контрактах) и его закупок не противоречат контрактам, связанным только с золочением или только иконописными работами, — решением этих вопросов занимался подрядчик. Своим товаром или припасом производили золочение и

Карта 18 века

Карта 18 века

иконописные работы мастера в иконостасе церкви села Аленково Каширского уезда, владение И.А. Щепотева, в церкви села Рождествено (Бородино) Можайского уезда, владение П. Т. Савелова и в церкви села Милино Каширского уезда, владение А. Д. Палицына.

Представляется очевидным, что мастер-иконописец, получивший полноценный с точки зрения объема заказ, который был связан с проведением разноплановых работ в иконостасе — позолотных и иконописных, — не мог выполнить его единолично.

Карта 19 века

Карта 19 века

Например, несмотря на отсутствие субподряда, факт привлечение дополнительной рабочей силы иконописцем В. Никитиным по договору 1713 г. с о стольником И. А. Щепотевым на «иконное письмо» и золочение иконостаса церкви Воскресения Христова села Аленково Каширского уезда за 50 рублей не вызывает особых сомнений и косвенным образом подтверждается размерами продуктового запаса, который, в частности, включал тысячу яиц, десять баранов, восемь пудов ветчины и др. Вопрос состоит лишь в том, отдавал ли В. Никитин через субподряд и, если отдавал, то какие объемы работ квалифицированным специалистам — весь заказ, часть или определенное направление; нельзя исключить и возможность только руководства штатом подсобных работников|3|.

Соковнин Сергей Федорович покупает Оленьково до 1821 года, наверное по совету бабушки Натальи Александровны Кропотовой, она владела усадьбой в Дробино.

Прокофий Соковнин

Прокофий Соковнин

Это подтверждается «Прошением» каширского помещика колежского советника Сергея Федоровича Соковнина от 6 июля 1821 года Преосвященнейшему Аврааму, епископу Тульскому и Белевскому, о том, чтобы в его вотчине в

Тульской губернии Каширского уезда, селе Оленьково, позволить «возобновить» имеющуюся там «каменного здания дре вней архитектуры церковь во имя Воскресения Христова с приделом святителя и Чудотворна Николая», по

скольку церковь «по продолжительного времени приходит в ветхость, во многих местах по капитальным стенам есть разсадины». Помимо ремонта, Соковнин предполагал расширить трапезную «приделом во имя великомученика Прокопия»|6|. Великомученик Прокопий вероятно был святым покровителем деда и брата Сергея Федоровича.

мч. Евгений

мч. Евгений

Соковнин С.Ф. обновил храм в 1825 году (поэтому и называется Воскресение Словущего), «Приходы и Церкви Тульской Епархии» сообщают, что в конце 19 века храм «существует в том же виде, без всяких изменений внутри и снаружи»|1|.

В 1897 году храм ремонтируют, наверное в это время его расписывает Е. М. Казакевич (конечно не сам лично), это подтверждают и фрески по краям арки при входе в среднюю часть храма, небесных покровителей Евгения Михайловича и его супруги Юлии Петровны Казакевич – это св. мученица Иулиания и св.мученик, воин Евгений. Евгений Михайлович состоял старостой храма и был награжден грамотою благословения Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода от 7 ноября 1908 г. за труды по званию церковного старосты в имении Оленьково Каширского уезда Тульской губернии|5|.

В 1922 году храм закрывают. Последним священником был о. Владимир Васильевич Исаковский (прямой родственник нашим Исаковским).

Владимира Васильевича Исаковского арестовали чекисты (вероятно, это было в 1929 году). Его отправили в Каширу, уездный город. Деревенские уважали его, поэтому немедленно собрали подписи и послали делегацию в ОГПУ «выручать батюшку». Много хорошего о нем рассказывали они чекистам, но главный аргумент у них был такой: «Какой он мироед? У него вся семья спит на одной перине!» Через неделю священника отпустили.

Бывшие священники, многие десятилетия самоотверженно служившие Богу и людям, образованные, культурные, высоконравственные, вынуждены били выполнять любую работу, чтобы прокормить большую семью с 8 – 10 детьми. Исаковский Владимир Васильевич работал кучером|7|.

При прокладке дороги на Ясногорск была разрушена колокольня. Говорят, что с нее в ясный день можно было видеть храмы Каширы и Венева.

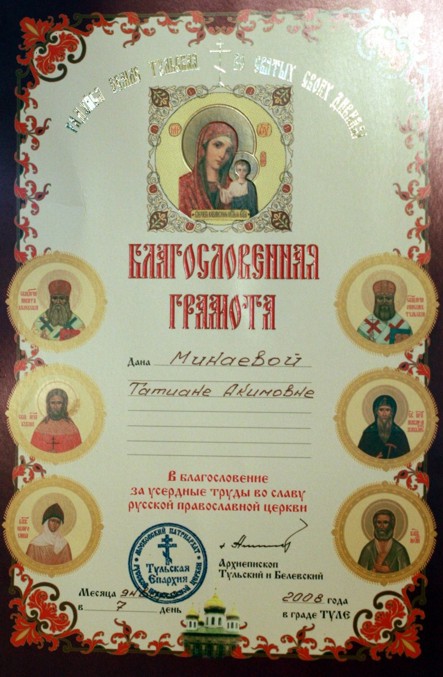

Татьяна Акимовна Минаева награждена БЛАГОСЛАВЕННОЙ ГРАМОТОЙ ЗА УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ ВО СЛАВУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКИ от 7 января 2008 года, в молодости баба Таня работала на строительстве здания МГУ, заканчивала отделку шпиля.

Она почти до самой своей кончины (25 января 2009, на Татьянин день) работала в храме.

А вот при работах летом 2014 г. возможно обнаружился подземный ход в храм.

Во время ремонта 2013 года в храме и алтаре обнаружилось, что под известковым слоем штукатурки есть старые фрески, часть которых своими силами сумели раскрыть (без специалистов тут не обойтись).

Богослужения совершаются по праздничным и выходным дням.

.jpg?template=generic)

Источники

1.Приходы и Церкви Тульской Епархии. – Тула; Тульское Епархиальное Братства Св. Иоанна Предтечи, 1895 – 440-441 с.

2. Филевские чтения. Т 10.- Центральный музей, 2003 – 274 с.

3.Николаева М.В. Иконостас петровского времени: «Столярство и резьба», золочение, иконописные работы, Москва и Подмосковье. Подрядные записи. – М.; Изд-во ЛКИ, 2008-362 с.

4.Церковные ведомости Т. 23. – Спб.; 1910 – 216 с.

5. ГАТО. Ф. 39, Оп.2, Д.1019, Л.32.

6. Знаменитые Тульские усадьбы и их владельцы. - Москва,2015. - 560 с.

7. Исаковская Л.В. Родословная книга семьи Исаковских. Тула: Аквариус, 2021.-520 с.